L’histoire de la traite des Noirs est souvent centrée sur l’Atlantique et l’esclavage transatlantique, mais il existe une autre dimension tout aussi déconcertante : la traite des Noirs par les musulmans. Cette pratique a émergé dans le contexte du monde islamique au cours du Moyen Âge et a persisté bien au-delà, ayant des répercussions sur les sociétés africaines et musulmanes.

La traite des Noirs par les musulmans est moins connue en raison d’un manque de documentation et du focus médiatique sur l’esclavage transatlantique. Cependant, des millions de personnes ont été affectées par cette tragédie, affectant profondément leurs cultures, leurs sociétés et leurs histoires personnelles. Des érudits – historiens, anthropologues, et sociologues – tel que le professeur S. O. M. Adeniyi et l’historien Sylviane A. Diouf ont contribué à éclaircir cette partie oubliée de l’histoire.

Il est crucial de replacer cet aspect sous la lumière pour différents motifs. D’une part, cela permet de rendre justice aux victimes et de reconnaître leur souffrance. D’autre part, cela ouvre la porte à une réflexion sur les implications contemporaines du racisme, de la migration et des iniquités sociales. En examinant cette histoire, nous serons également confrontés à des enjeux historiques, culturels et moraux qui continuent de résonner aujourd’hui.

Cet article se propose d’explorer les origines de la traite des Noirs par les musulmans, les routes empruntées, les conséquences pour les sociétés africaines, ainsi que l’impact à long terme sur les sociétés contemporaines. Nous examinerons également comment cette histoire est perçue et enseignée dans le monde moderne, ainsi que son importance dans la conversation sur l’égalité raciale et les droits de l’homme.

Traite arabo-musulmane Contexte

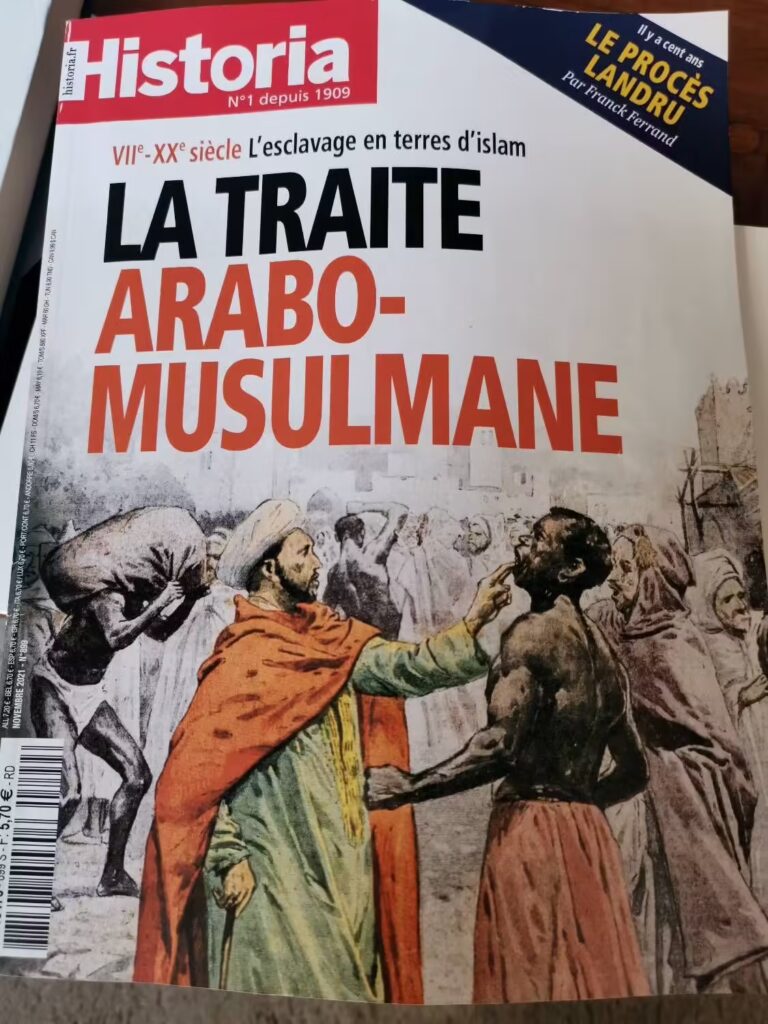

Tandis que l’on aborde régulièrement la traite transatlantique organisée par les Européens entre le 16e et le 19e siècle, la traite trans-saharienne et orientale orchestrée par le monde arabo-musulman pendant plus de 13 siècles constitue un sujet relativement méconnu, qui reste encore tabou sur le continent africain malgré son impact considérable sur les populations noires. Et leur méconnaissance en faisant leur la religion ou le mode de vie de ceux qui les premiers, avant tout le monde, les ont réduit en esclavage

La traite des Noirs- Numéro Historia 899 « La traite arabo-musulmane »

Les Origines de la Traite

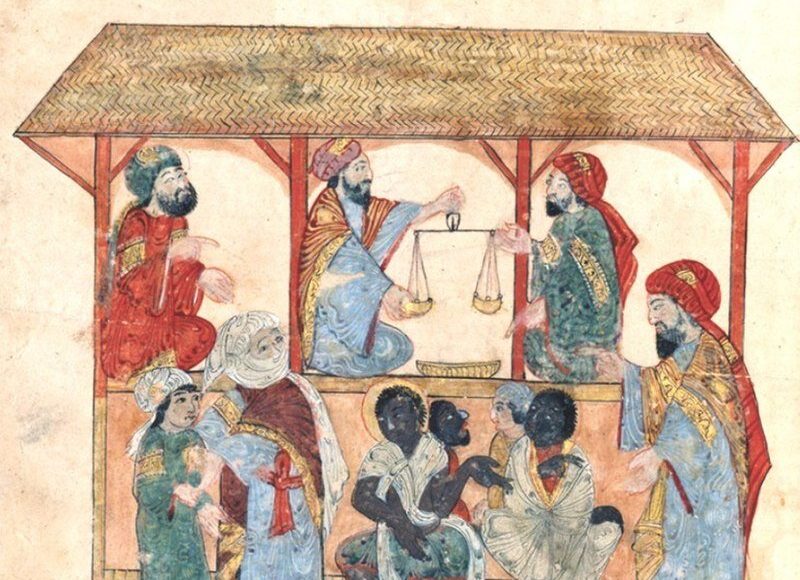

La traite des Noirs par les musulmans remonte à plusieurs siècles, bien avant le début de la traite transatlantique. Elle trouve ses racines dans les pratiques d’esclavage qui existaient en Afrique, en Arabie et dans d’autres régions du monde islamique. Dès le VIIe siècle, avec l’expansion de l’Islam, les sociétés musulmanes ont établi des réseaux commerciaux qui comprenaient l’esclavage.

La traite des Noirs par les Arabes commença en 652 après J.-C., lorsque le général Abdallah ben Sayd imposa à Khalidurat, souverain du royaume de Nubie – un territoire situé entre le sud de l’Égypte et le nord du Soudan d’aujourd’hui –, la livraison de plus de 300 esclaves par an à travers la mise en place d’un traité appelé bakht.

Dès lors, le commerce des esclaves noirs ne cessa de s’amplifier, gagnant une large part de l’Afrique. Il finira par s’étendre de la côte ouest du continent jusqu’à l’océan Indien, en passant par la mer Rouge.

Les régions de l’Afrique subsaharienne, notamment les royaumes de l’Empire du Ghana et de l’Empire du Mali, ont joué un rôle clé. Les musulmans, notamment à travers la route du désert et l’itinéraire maritime, ont établi des contacts avec ces royaumes et ont commencé à capturer des gens pour le commerce des esclaves. Les enquêtes archéologiques et historiques, telles que celles présentées par le professeur Paul E. Lovejoy dans ses ouvrages, montrent l’ampleur de cette commerce.

Ainsi, les musulmans ont non seulement acheté des esclaves mais en ont également vendu à d’autres régions, générant un réseau complexe d’échanges humains. Ces opérations esclavagistes étaient justifiées par des interprétations de la loi islamique, qui autorisaient l’esclavage et le commerce des esclaves mais imposaient également des restrictions et des droits limités aux esclaves eux-mêmes.

L’Esclavage dans l’Islam

L’esclavage a été une institution socialement accepté dans de nombreuses cultures, y compris parmi les musulmans. Dans la tradition islamique, les esclaves pouvaient provenir de diverses origines, mais ceux d’Afrique subsaharienne étaient particulièrement prisés. Selon les sources islamiques, l’esclavage était souvent considéré comme un moyen d’éradiquer la pauvreté, offrant aux esclaves la chance d’améliorer leur sort par divers moyens.

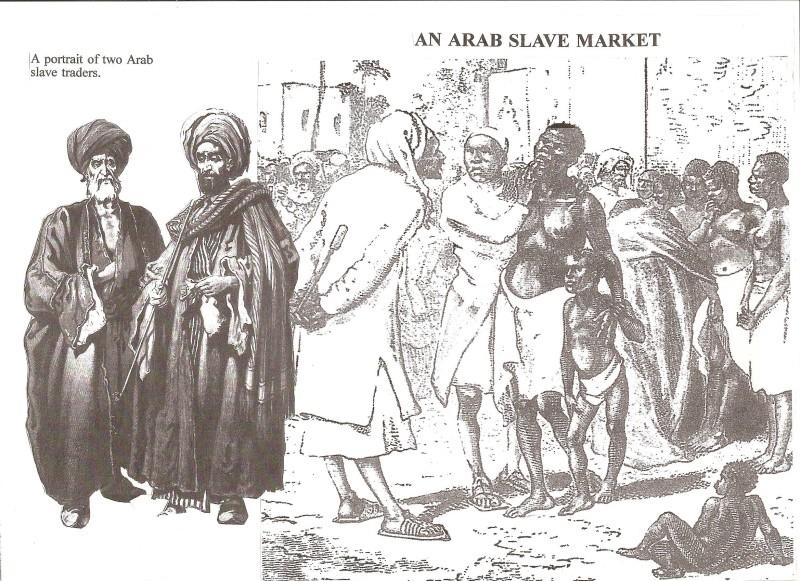

Les traités historiques, comme ceux évoqués par le chercheur N. L. L. Brodhead, montrent que cette pratique a souvent conduit à des conflits violents et à des razzias au sein des communautés africaines. Les captifs étaient souvent traités comme des marchandises, ce qui enlevait leur humanité et leur dignité.

Les Routes de la Traite

La traite des Noirs par les musulmans s’est déroulée principalement à travers deux routes : la route transsaharienne et la route maritime. Chacune de ces routes avait ses propres caractéristiques et a subi des évolutions selon les époques.

La Route Transsaharienne

La route transsaharienne est sans doute la plus célèbre des deux. Les marchands musulmans empruntaient des caravanes à travers le désert pour rejoindre les régions du Maghreb et d’Europe. Dans cette configuration, les esclaves étaient capturés en Afrique de l’Ouest, puis transportés à travers le Sahara. Des villes comme Tombouctou et Djenne sont devenues de véritables centres de commerce où se négociaient des esclaves.

Cette route a permis de créer des relations commerciales étroites entre les empires africains et les États musulmans du Maghreb. Les marchands musulmans étaient preneurs de grandes quantités de produits africains – or, sel, et esclaves. Cette caravane a conduit à une prospérité bénéfique pour certaines sociétés, mais a également exacerbé la déshumanisation des captifs.

La Route Maritime

La route maritime, qui s’étendait le long des côtes africaines, a commencé à prendre de l’importance au XVe siècle avec l’expansion maritime des empires ottoman et arabe. Cette voie maritime a facilité le transport d’esclaves vers des régions comme l’Arabie, le Moyen-Orient et même l’Inde. Les ports de Zanzibar et de Mombasa ont notamment été impliqués dans ce commerce.

Les conditions de voyage sur ces navires étaient épouvantables. Les captifs étaient entassés dans des espaces restreints et souffraient d’une malnutrition et de maladies. De nombreuses personnes ne survivaient pas au voyage, soulignant l’inhumanité et la brutalité de cette pratique.

Un système de traite à grande échelle.

Bien qu’il soit difficile de donner des chiffres précis quant au nombre des victimes de ce sinistre trafic, plusieurs chercheurs comme Salah Trabelsi, Tidiane N’Diaye ou Malek Chebel, s’appuyant sur des documents d’époque ainsi que les travaux plus récents d’historiens comme Ralph Austen et Paul Bairoch, estiment que le nombre d’esclaves noirs concernés par la traite arabo-musulmane – également appelée traite trans-saharienne et orientale – serait compris en 15 et 17 millions.

Sans compter les victimes collatérales tuées dans les combats pendant les rapts, et les captifs blessés ou jugés trop faibles pour être déportés qui étaient exécutés sur place.

Selon Tidiane N’Diaye – anthropologue et écrivain franco-sénégalais, spécialiste des civilisations africaines et auteur du livre » Le génocide voilé » qui s’intéresse à la traite trans-saharienne et orientale –, pour une personne déportée, trois ou quatre autres étaient tuées.

La proportion d’esclaves noirs déportés dans le cadre de la traite arabo-musulmane serait d’ailleurs très supérieure à celle de la traite transatlantique organisée par les Européens entre le 16e et le 19e siècle, dans le cadre de laquelle les historiens estiment qu’entre 9 et 11 millions de personnes furent réduites en esclavage pour être acheminées vers les Amériques.

Dès le début de la conquête arabo-musulmane et au fur et à mesure de l’extension des territoires placés sous le contrôle des troupes du califat islamique, l’esclavage fut un véritable pilier qui structurait l’ensemble de la société et revêtait une importance capitale sur le plan économique.

Bien qu’ils furent nettement plus nombreux à être réduits en esclavage, et ce pendant une période qui s’étendit sur plus de 13 siècles, les peuples noirs ne furent d’ailleurs pas les seuls à être asservis par les musulmans puisque l’on estime que plus d’un million d’Européens furent capturés par les corsaires barbaresques qui sillonnaient la mer Méditerranée entre le 16e et le 19e siècle. Bien avant eux, les Slaves furent aussi réduits en esclavage et acheminés en masse vers les territoires musulmans.

Toutefois, l’amplitude spatio-temporelle et le nombre de victimes générées par la traite trans-saharienne et orientale semble sans commune mesure. De plus, l’asservissement des populations noires sera légitimé par l’émergence des premières théories raciales de la part d’érudits musulmans respectés dont la pensée faisait largement autorité comme Ibn Khaldoun (1332-1406).

Ce dernier mettra ainsi en avant le degré inférieur d’humanité des peuples noirs, allant jusqu’à les qualifier d’anthropophages et déclarant que « les nations nègres sont en règle générale dociles à l’esclavage parce qu’elles ont des attributs tout à fait voisins de ceux des animaux les plus stupides ».

Une manière de justifier l’esclavage des Noirs qui permettra d’ailleurs, dans certains cas, de contourner l’interdiction d’asservir d’autres musulmans stipulée par le calife Omar (581-644) – certains esclaves noirs capturés par les Arabes étant parfois eux-mêmes de confession musulmane.

Une forme de génocide à peine voilé

Après avoir été capturés, les Noirs d’Afrique de l’Ouest entamaient ensuite un long périple à travers le désert du Sahara afin de rejoindre les marchés d’esclaves du Maghreb et du bassin du Nil.

Réalisée dans des conditions épouvantables, la traversée des étendues arides du Sahara durait entre deux et trois mois, causant la mort de 20 à 30 % des captifs.

Mais des millions de Noirs razziés au sud du Nil et de la corne de l’Afrique furent également déportés vers l’Inde et la péninsule Arabique en passant par la mer Rouge et l’océan Indien. La côte orientale de l’Afrique fut en effet un des terrains de chasse favoris des négriers arabes qui y installèrent plusieurs comptoirs, dont celui de Zanzibar.

En outre, une fois arrivés à destination, la plupart des mâles étaient castrés dans des « ateliers spécialisés » – une mutilation terrible qui entraînait une effroyable mortalité parmi les captifs.

Selon Tidiane N’diaye, il s’agirait même d’un véritable génocide : incapables d’enfanter, les populations déplacées étaient ainsi vouée à s’éteindre.

C’est pourquoi on trouve désormais très peu de descendants des esclaves noirs dans les sociétés du monde arabe, à l’inverse du Brésil, des États-Unis ou des îles de la Caraïbe qui abriteraient environ 70 millions de descendants des anciens esclaves africains contre à peine 1 million dans les pays arabes.

« Le sort qui était réservé en fait aux captifs africains apparaît aujourd’hui avec le recul, comme une sorte d’extinction ethnique à terme, mais programmée par castrations massives. On sait aujourd’hui qu’ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d’Africains déportés dans les pays arabo-musulmans », explique Tidiane N’Diaye.

Les Conséquences Socio-Économiques

La traite des Noirs par les musulmans a eu des conséquences profondes sur les sociétés africaines et musulmanes. D’un point de vue socio-économique, la traite a eu des effets dévastateurs sur les communautés locales, entraînant une perte de population significative et affectant la structure des sociétés.

Démographie et Structures Sociales

L’ampleur de la traite a conduit à des déséquilibres démographiques dans de nombreuses régions d’Afrique. Les populations les plus vulnérables, comme les femmes et les enfants, étaient souvent les principales cibles. Les sociétés ont été dévastées par la perte de leurs membres les plus productifs, ce qui a eu un impact sur l’agriculture, l’artisanat et d’autres secteurs.

Les dynamiques familiales ont également été altérées, car de nombreuses familles ont été séparées en raison de la capture de leurs membres. Ce phénomène a entraîné une déshumanisation et une destruction des structures communautaires traditionnelles.

Développement Économique

Sur le plan économique, la traite des Noirs a servi à alimenter la richesse des empires musulmans. Les royaumes qui participaient à ce commerce en profitaient, contribuant ainsi à leur expansion et à leur consolidation. Des villes comme Marrakech et Alep se sont enrichies grâce à la vente d’esclaves, transformant le commerce et l’économie régionales.

Cependant, ce développement n’est pas sans paradoxes. Bien que certaines sociétés aient prospéré, d’autres ont souffert, ce qui a exacerbé les inégalités. Les sociétés qui n’étaient pas impliquées dans le commerce d’esclaves ont connu un déclin économique en raison du manque de main-d’œuvre.

Les Impacts Culturels

Au-delà des conséquences économiques et démographiques, la traite des Noirs par les musulmans a laissé une empreinte indélébile sur les identités culturelles. Les échanges entre les cultures africaine et musulmane ont produit une certaine hybridation culturelle.

Religion et Spiritualité

La traite des Noirs a également eu un impact sur les pratiques religieuses et spirituelles. Beaucoup d’esclaves retenus au sein de l’Islam ont été influencés par les croyances et les doctrines islamiques. Certains ont adopté l’Islam, ce qui a contribué à une diffusion croissante de cette religion à travers l’Afrique.

Cependant, cette conversion n’est pas sans controverses. Beaucoup ont été forcés de renoncer à leurs croyances ancestrales, et cela a parfois créé des tensions entre communautés. Ces dynamiques complexes sont cruciales pour comprendre l’évolution du paysage religieux africain contemporain.

Arts et Litterature

La rencontre des cultures a également enrichi les arts, comme la musique, la littérature et l’artisanat. Les influences croisées ont produit des styles artistiques et littéraires uniques, illustrant les échanges multiculturels qui ont eu lieu à travers la traite.

Les récits et les traditions orales des esclaves ont également joué un rôle important dans le façonnement de la culture populaire. Par exemple, des éléments de la musique africaine ont trouvé leur chemin dans les genres musicaux islamiques, et vice versa.

Un phénomène qui perdure encore aujourd’hui

Alors que nous cherchons à comprendre notre monde actuel, il est impossible d’ignorer les répercussions de la traite des Noirs par les musulmans. Les impacts sont encore ressentis aujourd’hui dans plusieurs aspects tels que les migrations, le racisme et les inégalités sociaux.

Migrations et Identités

Les mouvements migratoires en Afrique et au Moyen-Orient sont souvent en rapport avec des histoires anciennes, y compris celles de la traite des esclaves. Des millions de descendants d’esclaves vivent dans des sociétés où leur histoire est souvent absente des récits nationaux.

Cette dynamique peut mener à des questionnements identitaires complexes, où les gens luttent pour réconcilier leur passé avec leur présent et leur futur. Les descendants des esclaves cherchent à se reconnecter avec leurs racines, ce qui peut poser des défis tant sur le plan culturel que social.

Racisme et Inégalités

Les préjugés raciaux et la discrimination ont des origines multiples. La traite des Noirs par les musulmans a contribué à ancrer des stéréotypes raciaux qui perdurent aujourd’hui. Le racisme systémique et les inégalités sociales sont des vestiges de cette histoire troublée.

Reconnaître cette partie de l’histoire est crucial pour lutter contre le racisme contemporain et œuvrer vers un avenir plus juste et égalitaire. Des institutions comme le Black Muslim History Series cherchent à éduquer et à sensibiliser le public sur ces questions, promouvant une compréhension plus holistique et inclusive du passé.

Répercussions Contemporaines

Selon le chercheur, il resterait encore plusieurs dizaines de millions de personnes asservies dans le monde à l’heure actuelle, dont une grande partie dans le monde arabo-musulman où l’esclavage perdurerait de fait dans certains pays, notamment en Mauritanie (où l’esclavage n’a été officiellement aboli qu’en 1980), au Liban, en Libye, en Arabie Saoudite (où l’esclavage était légal jusqu’en 1962) et dans les pays du Golfe.

« Ce qui se passe en Libye aujourd’hui avec des marchés d’esclaves africains, c’est tout simplement une sorte de continuité dans le traitement que les arabo-musulmans réservaient aux Africains. »

« Les étudiants africains qui vivent au Maghreb sont traités souvent d’une façon assez ignoble. Des servantes africaines se voient confisquer leur passeport au Liban ou ailleurs », souligne ainsi Tidiane N’Diaye.

Traite des noirs: Illustration de deux marchands arabes et les esclaves noirs

Bien que certains intellectuels et historiens africains courageux se soient déjà intéressés à ce chapitre méconnu du Continent noir, la traite trans-saharienne et orientale reste encore un sujet tabou dans de nombreuses sociétés africaines.

Tidiane N’Diaye parle même « d’amnésie volontaire de la part des élites noires sur la question », expliquant que « beaucoup de chercheurs ont encore du mal à passer d’une vision mémorielle affective de cette histoire – évidemment pour des question de solidarité religieuse –, à une approche distanciée et scientifique d’une histoire qui ne traite que des faits avérés ».

Il affirme pourtant la nécessité de faire un travail de mémoire « pour que les horreurs du passé ne tombent jamais dans l’oubli ».

« S’il y eut en Occident tous ces mouvements abolitionnistes pour mettre fin à la traite transatlantique et, plus tard, contre le crime trans-saharien et oriental, on ne trouve nulle trace d’initiatives équivalentes dans le monde arabo-musulman, ni aucune repentance jusqu’à ce jour. »

« Il n’y a pas de degrés dans l’horreur, ni de monopole de la souffrance ; mais la page devrait être écrite », conclut l’anthropologue.

Conclusion

La traite des Noirs par les musulmans demeure une partie souvent négligée de l’histoire mondiale, mais elle est essentielle pour comprendre les enjeux contemporains de la race, de l’identité et de la justice sociale. En examinant ce chapitre de l’histoire, nous pouvons non seulement honorer les souffrances des victimes, mais aussi tirer des leçons pertinentes pour l’avenir.

Nous devons élargir notre compréhension de cette histoire pour reconnaître les interconnexions complexes qui existent entre le passé et le présent. La lutte contre le racisme et pour l’égalité raciale nécessite une reconnaissance des atrocités passées et un engagement à agir contre les injustices persistantes.

L’étude de la traite des Noirs par les musulmans est d’une grande importance, tant pour les pays africains et musulmans que pour le reste du monde. Elle offre un prisme pour explorer les dialogues interculturels, le partage des croyances et des valeurs, et pour construire un avenir où les injustices du passé ne sont pas oubliées, mais plutôt utilisées comme des fondations pour le progrès de l’humanité.

Si vous avez apprécié cet article, partagez-le avec vos amis et laissez un commentaire pour nous donner votre avis.

Références,

Sources et liens.

- Adeniyi, S. O. M. (2001). « The Impact of the Trans-Saharan Slave Trade on African Societies. »

- Diouf, Sylviane A. (2000). « Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas. »

- Lovejoy, Paul E. (2013). « Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa. »

- Brodhead, N. L. L. (2012). « Islamic Slavery: Historical Perspectives and Contemporary Issues. »

- « History of the African Slave Trade, » Encyclopædia Britannica, lien.

- « Muslim Histories, » National Geographic, lien.

- Le Génocide voilé, Paris, Gallimard, coll. « Continents noirs », , 253 p. (ISBN 978-2-07-011958-5),

Copyright © 2019 Angie Paris Rues Méconnues Officiel. 1997-2019 Tous droits réservés.

#blackishistorymonth#knowyourroots #connaitresonhistoire#histoiredupeuplenoiratraverslessiecles #knowledgeispower#lesavoirestunpouvoir

Sur le même sujet

Laetitia Ky : Coiffures et Combat pour les Femmes

Reine Amina de Zaria : La Guerrière qui a Écrit l’Histoire du Nigeria

Commentaires récents