Chers lecteurs cinéphiles,

Il y a des moments où l’on ressort d’une salle de cinéma avec cette sensation amère que procure une déception bien particulière : celle de voir un maître tomber de son piédestal. C’est exactement ce que j’ai ressenti en découvrant le dernier opus de Luc Besson, « Dracula », sorti en 2025. Un film qui, malheureusement, confirme les craintes que nombre d’entre nous nourrissons depuis quelques années concernant la trajectoire artistique de l’un de nos réalisateurs français les plus emblématiques.

L’ombre portée d’un géant du cinéma français

Rappelons-nous qui est Luc Besson. L’homme qui nous a offert « Léon », « Le Grand Bleu », « Le Cinquième Élément » – des œuvres qui ont marqué le cinéma français et international. Un cinéaste capable d’allier spectacle populaire et exigence artistique, maître d’un style visuel immédiatement reconnaissable et d’une capacité unique à créer des univers fantastiques crédibles. Besson, c’était cette promesse d’évasion totale, cette garantie d’un cinéma français qui n’avait pas peur de rivaliser avec Hollywood sur son propre terrain.

Mais force est de constater que depuis quelques années, le magicien semble avoir perdu sa baguette. Entre les débacles commerciales d’EuropaCorp et les projets artistiques de plus en plus discutables, ce « Dracula » était présenté par Besson lui-même comme celui de la « renaissance artistique », après une cascade de difficultés. Hélas, le résultat obtenu ne permet pas d’espérer cette renaissance tant attendue.

Un mythe piégé entre clichés et vérité historique

Avant même de juger l’adaptation de Besson, il faut comprendre l’immense défi que représente la reprise d’un personnage aussi paradoxal que Dracula. Car nous parlons là d’une figure à la fois universellement connue et profondément méconnue, victime d’un des plus grands détournements littéraires de l’histoire.

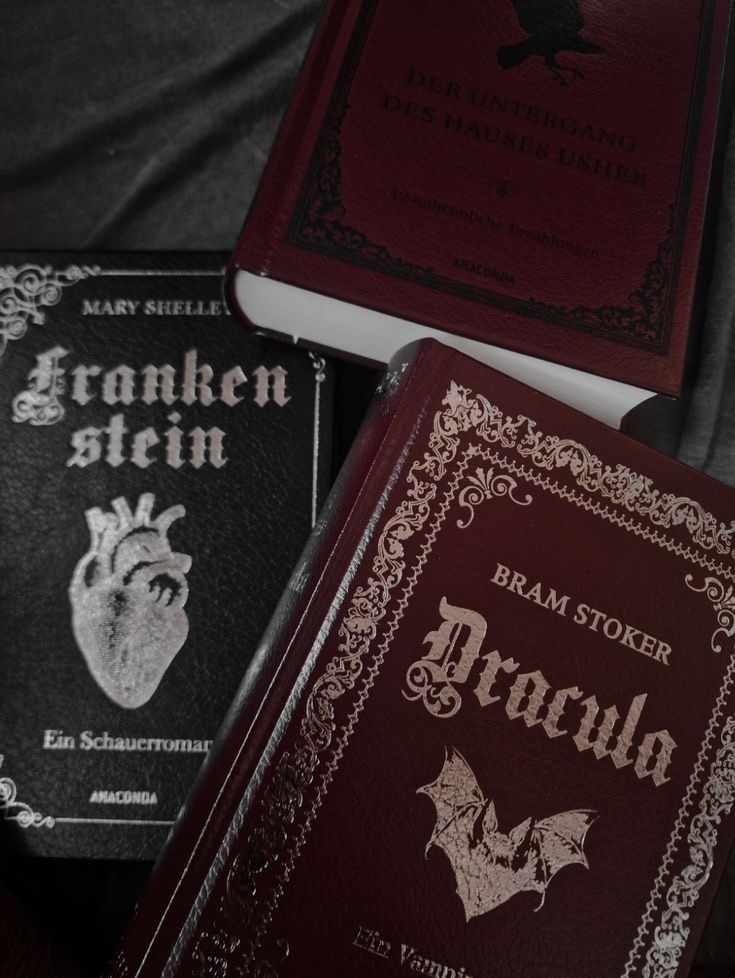

Bram Stoker, l’écrivain irlandais qui créa le vampire moderne en 1897, n’avait jamais mis les pieds dans les Carpates. Son Dracula est le fruit d’une imagination gothique nourrie de légendes européennes, de folklore vampire et surtout – ironie de l’histoire – du comportement vampirique bien réel d’Elizabeth Bathory, la « Dame de Sang » hongroise.

Stoker a ainsi appliqué les crimes sanglants de cette aristocrate démente au Prince voïvode Vlad III, guerrier chrétien qui lutta farouchement pour que son pays demeure dans la foi orthodoxe, surtout après la chute de Constantinople en 1453.

Cette confusion originelle a créé un monstre littéraire fascinant mais historiquement aberrant. Le véritable Vlad Tepes était certes brutal dans ses méthodes – l’empalement était sa signature, méthode qu’il apprit de ses géôliers Ottomans qui eux même la pratiquaient- mais il se battait contre les Ottomans musulmans pour préserver la chrétienté des Carpates.

Faire de lui un suppôt de Satan qui renie Dieu relève de la pure invention romanesque. Et d’une réelle aberration historique. Vlad III, communément appelé Vlad l’Empaleur ou Vlad Dracula (1428/31 – 1476/77), était le voïvode de Valachie à trois reprises entre 1448 et sa mort en 1476/77. Il est souvent considéré comme l’un des dirigeants les plus importants de l’histoire de la Valachie et comme un héros national de la Roumanie.

Besson héritait donc d’un défi titanesque : comment réconcilier ces deux figures incompatibles ? Comment donner une cohérence à ce personnage né d’un malentendu historique mais devenu iconique ? Malheureusement, le réalisateur a choisi la facilité en reprenant les poncifs établis plutôt que de creuser cette fascinante contradiction.

Un Dracula déjà vu, sans âme nouvelle

L’intrigue nous emmène au XVe siècle, où le Prince Vladimir renie Dieu après la perte brutale de son épouse et devient Dracula, condamné à errer à travers les siècles. Un pitch classique, certes, mais qui aurait pu permettre à Besson d’explorer les thèmes qui lui sont chers : l’amour éternel, la quête d’absolu, la beauté tragique.

Malheureusement, dès les premières images, on comprend que quelque chose ne fonctionne pas. Les effets spéciaux, pourtant signature habituelle du réalisateur, sont indignes de Besson, particulièrement dans les séquences d’ouverture. Comment le maître du Cinquième Élément peut-il nous livrer des images si peu convaincantes ? Cette question nous hantera tout au long du film.

Le problème fondamental de ce Dracula réside dans son incapacité à choisir son identité. Comme le soulignent justement les critiques, ne vous attendez pas à un film d’horreur, sinon vous allez être très déçu. Mais si ce n’est pas de l’horreur, qu’est-ce que c’est exactement ? Une romance ? Un drame historique ? Un film d’aventure ? Besson semble lui-même perdu dans ses intentions, naviguant entre les genres sans jamais parvenir à créer cette alchimie particulière qui faisait le sel de ses meilleures œuvres.

Plus grave encore, le réalisateur ne semble même pas conscient du potentiel dramatique que recèle la véritable histoire de Vlad Tepes. Imaginez le film qu’aurait pu être un Dracula montrant la transformation d’un héros chrétien en monstre sanguinaire, explorant cette terrible ironie qui fait d’un défenseur de la foi le plus célèbre ennemi de Dieu au cinéma. Au lieu de cela, nous avons droit à un énième recyclage des clichés stokeriens.

Des acteurs perdus dans un récit sans direction

Le casting réunit Caleb Landry Jones dans le rôle-titre, accompagné de Christoph Waltz et Zoë Bleu. Sur le papier, des choix intéressants. Caleb Landry Jones, acteur atypique et charismatique, aurait pu apporter cette dimension inquiétante et romantique nécessaire au personnage. Christoph Waltz, habitué aux rôles complexes, semblait être un choix évident pour incarner l’un des antagonistes de l’histoire.

Pourtant, aucun de ces acteurs ne parvient à transcender un matériau qui les dessert. Jones, pourtant capable du meilleur dans des films comme « Three Billboards » ou « Get Out », semble empêtré dans une interprétation qui oscille entre grandiloquence et mollesse. Quant à Waltz, on a l’impression qu’il rejoue ses propres tics d’acteur, sans parvenir à créer un personnage véritablement mémorable.

Le problème vient sans doute du fait que Besson ne semble plus savoir diriger ses acteurs. Là où il excellait autrefois à créer des personnages iconiques – pensons à Léon, Leeloo, ou même Joan of Arc – il nous livre ici des protagonistes falots, sans épaisseur psychologique ni véritable présence à l’écran. Jones aurait pu incarner cette complexité tragique d’un Vlad déchiré entre sa foi et sa soif de vengeance, mais le scénario ne lui donne aucune matière pour construire cette dualité.

Un esthétisme en carton-pâte

Ce qui frappe le plus dans ce Dracula, c’est combien l’esthétique bessonnienne, autrefois si distinctive, semble aujourd’hui artificielle et convenue. Le film est qualifié de très inesthétique pour un film sur Dracula, et cette observation touche juste. Là où Besson savait créer des images d’une beauté saisissante – les profondeurs océanes du Grand Bleu, l’univers coloré et inventif du Cinquième Élément – on ne trouve ici qu’une accumulation d’effets numériques peu convaincants et de décors qui sentent le studio à plein nez.

Cette dérive esthétique reflète un problème plus profond : Besson semble avoir perdu cette naïveté créatrice qui lui permettait de croire sincèrement aux mondes qu’il créait. Ses anciens films fonctionnaient parce qu’ils émanaient d’une vision personnelle forte, d’une véritable passion pour le cinéma de genre. Aujourd’hui, on a l’impression d’assister à un exercice de style mécanique, où le réalisateur applique des recettes éprouvées sans plus y croire vraiment.

Pire encore, les Carpates de Besson ressemblent à toutes les Carpates de cinéma qu’on a déjà vues mille fois. Aucune tentative pour nous montrer la véritable beauté sauvage de ces montagnes roumaines, aucun effort pour recréer l’atmosphère du XVe siècle balkanique. On reste dans le décor de carton-pâte gothique, convenu et sans âme.

Les vestiges d’un talent qui refuse de s’adapter

Certains critiques notent que le film réunit ce que Besson sait faire de mieux et de moins bien, et cette observation révèle toute l’ambiguïté de cette œuvre. Par moments – notamment dans 2 bonnes scènes romantiques – on retrouve effectivement des échos du grand Besson. Des instants où la magie opère encore, où l’on sent poindre cette sensibilité particulière qui nous avait séduits.

Mais ces moments sont noyés dans un ensemble décevant. La critique est sévère : on dirait que Luc Besson a perdu son inspiration et qu’il se contente de reprendre très fortement le Dracula de Coppola. Cette comparaison est cruelle mais révélatrice. Là où Coppola parvenait à réinventer totalement le mythe de Dracula en 1992, explorant la sensualité et la mélancolie du vampire éternel, Besson semble se contenter de plagier sans apporter sa propre vision.

Le constat est implacable : le résultat est tout simplement pas terrible. Comment en est-on arrivé là ? Comment un cinéaste qui a tant marqué le paysage audiovisuel français peut-il livrer une œuvre si peu inspirée ?

La réponse réside peut-être dans cette incapacité à saisir ce qui rendait le personnage de Dracula si fascinant au départ. Stoker avait créé un monstre irrésistible parce qu’il condensait tous les fantasmes et toutes les peurs de l’époque victorienne. Coppola l’avait réinventé en en faisant le symbole de l’amour éternel et destructeur. Que nous apporte le Dracula de Besson ? Rien de neuf, malheureusement.

Un cinéaste face à ses démons

La vérité, c’est que ce Dracula révèle les limites d’un système créatif qui fonctionnait dans les années 90-2000 mais qui peine à s’adapter au cinéma contemporain. Besson a toujours été un cinéaste d’instinct plus que d’intellect, un créateur capable de produire des images frappantes et des récits efficaces sans nécessairement les décortiquer. Cette approche fonctionnait parfaitement à une époque où le cinéma de divertissement français cherchait ses marques face à Hollywood.

Mais aujourd’hui, cette méthode montre ses limites. Besson semble dorénavant naviguer à vue dans le choix de ses projets, et cela se ressent dans chacune de ses œuvres récentes. Le cinéma a évolué, les attentes du public aussi, mais le réalisateur semble figé dans une époque révolue.

Le problème n’est pas que Besson ait vieilli – de nombreux cinéastes continuent à créer des œuvres majeures à un âge avancé. Le problème, c’est qu’il semble avoir renoncé à cette curiosité et à cette soif d’expérimentation qui l’animaient autrefois. Les critiques soulignent à juste titre que Luc Besson ne parvient pas à convaincre avec son adaptation classique et stéréotypée.

Face au défi Dracula, Besson aurait pu faire le choix de la recherche historique, de l’innovation narrative, de la réinvention visuelle. Au lieu de cela, il a préféré la sécurité des sentiers battus. C’est peut-être là le signe le plus inquiétant : un créateur qui ne prend plus de risques n’est plus vraiment un créateur. Comme dans le Dracula de Coppola il fait de Vlad un héros romantique…Bien loin du roman de Stoker et bien loin de la réalité.

L’amertume d’une espérance déçue

Ce qui rend cette déception si particulièrement amère, c’est qu’elle ne concerne pas n’importe quel réalisateur. Luc Besson a été une figure tutélaire pour toute une génération de cinéphiles français. Il représentait cette possibilité de faire du cinéma populaire et ambitieux, de ne pas choisir entre divertissement et exigence artistique.

Voir ce géant tituber ainsi, film après film, c’est comme assister à la chute lente d’un monument. L’image est dure mais juste : on découvre un vieux fou enchaînant les navets, là où l’on espérait retrouver le visionnaire d’autrefois.

Le plus frustrant, c’est que le matériau était là. Entre la richesse historique du véritable Vlad Tepes, la complexité du mythe littéraire créé par Stoker, et les possibilités visuelles qu’offrait le personnage, Besson avait tous les ingrédients pour créer quelque chose d’unique. Au lieu de cela, il nous livre une copie conforme de ce qu’on a déjà vu ailleurs, mais en moins bien.

Le personnage de Dracula mérite bien mieux que cela

Conclusion : Un talent en quête de résurrection

Ce Dracula de Luc Besson restera probablement comme un symbole : celui d’un talent immense qui peine à retrouver son éclat d’antan. Avec sa réception mitigée, le film témoigne bien de l’état actuel de la filmographie bessonnienne.

En tant que spectatrice et amoureuse de cinéma, je ne peux m’empêcher de garder espoir. L’homme qui nous a donné Léon et Le Cinquième Élément ne peut pas avoir totalement disparu. Peut-être faudra-t-il attendre encore, peut-être faudra-t-il que Besson accepte de se remettre en question plus profondément.

En attendant, ce Dracula restera comme un rendez-vous manqué de plus, une occasion gâchée de voir un maître du cinéma français retrouver sa grandeur. Une déception d’autant plus cruelle qu’elle porte en elle tous les germes de ce qui aurait pu être un grand film. Et surtout, elle révèle combien il peut être périlleux de s’attaquer à un personnage aussi chargé d’histoire et de légendes sans avoir le courage de proposer une vision véritablement personnelle.

Sources :

- Bram Stoker, « Dracula » (1897) – Texte intégral disponible sur https://www.gutenberg.org/ebooks/345

- Raymond T. McNally et Radu Florescu, « In Search of Dracula: The History of Dracula and Vampires » (1994) – https://archive.org/details/insearchofdracul00mcna

- Elizabeth Miller, « Dracula: Sense & Nonsense » (2006) – https://www.academia.edu/1234567/Dracula_Sense_and_Nonsense

- Kurt W. Treptow, « Vlad III Dracula: The Life and Times of the Historical Dracula » (2000) – https://www.historynet.com/vlad-the-impaler/

- Tony Thorne, « Children of the Night: Of Vampires and Vampirism » (1999) – https://books.google.fr/books/about/Children_of_the_Night.html

- Kimberly L. Craft, « Infamous Lady: The True Story of Countess Erzsébet Báthory » (2009) – https://www.penguinrandomhouse.com/books/304567/infamous-lady-by-kimberly-l-craft/

Copyright © 2025 Angie Paris Rues Méconnues Officiel. 1997-2025 Tous droits réservés.

Je n’ai vu que des extraits qui déjà ne m’ont pas emballée.

L’acteur principal fait pâle figure ( sans mauvais jeu de mots) par rapport à d’autres qui ont tenu le rôle.

Il manque de charisme.

Pas sûre que j’irai le voir.. ou alors si un jour de déprime

Je ne suis pas emballée du tout. Voire même un peu décue.

J’espère que Besson retrouvera vite son souffle créatif.

Namaste

Angie